예술 제도론 (그래서 예술인가요? 나이절 위버턴)

p127

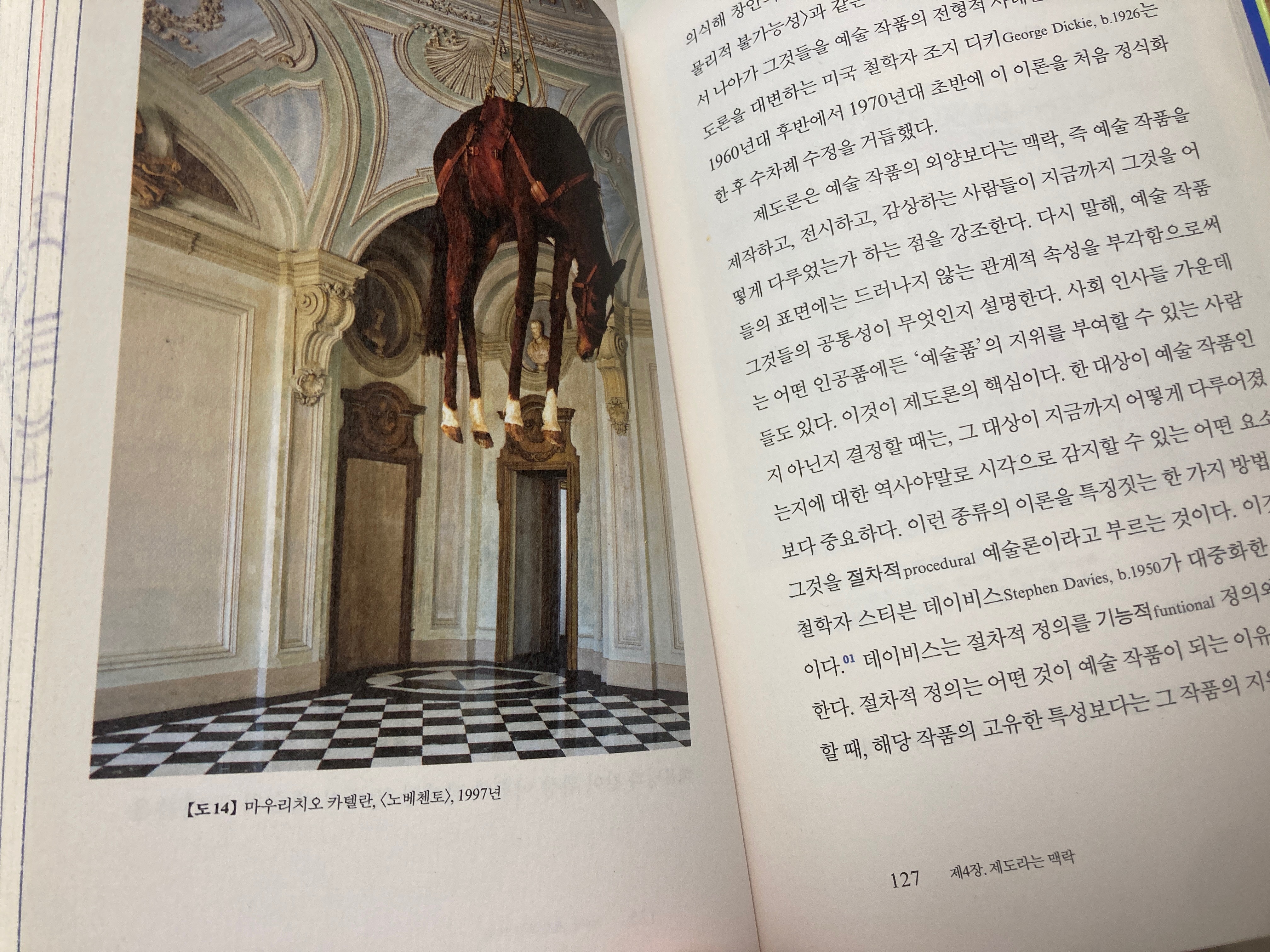

제도론은 예술 작품의 외양보다는 맥락, 즉 예술 작품을 제작하고, 전시하고, 감상하는 사람들이 지금까지 그것을 어떻게 다루었는가 하는 점을 강조한다.

다시 말해, 예술 작품들의 표면에는 드러나지 않는 관계적 속성을 부각함으로써 그것들의 공통성이 무엇인지 설명한다. 사회 인사들 가운데는 어떤 인공품에든 ‘예술품’의 지위를 부여할 수 있는 사람들도 있다. 이것이 제도론의 핵심이다. p127

한 대상이 예술 작품인지 아닌지 결정할 때는, 그 대상이 지금까지 어떻게 다루어졌는지에 대한 역사야말로 시각으로 감지할 수 있는 어떤 요소보다 중요하다. 이런 종류의 이론을 특정짓는 한 가지 방법은 그것을 절차적procedural 예술론 이라고 부르는 것이다. 이것은 철학자 스티븐 데이비스Stephen Davies, b1950가 대중화한 용어이다. P.127

데이비스는 절차적 정의를 기능적funtional 정의와 구분한다. 절차적 정의는 어떤 것이 예술 작품이 되는 이유를 설명할 때, 해당 작품의 고유한 특성보다는 그 작품의 지위를 바꾸어놓는 사회적 관행을 고려한다. 한편 기능적 정의는 감정을 표현하거나 미적 쾌를 불러일으키는 것과 같은 예쑬 작품의 목적에 주목한다. 이런 점에서에 벨과 콜링우드의 예술론은 기능주의적이고, 디키의 제도록 예술론은 절차 중심적이다. P.128

“한 예술품이 그것이 가르키는 대상이라고 여겨지는 실제 사물과 같은 경우, 그 예술품을 실제 사물로 착각하는 것은 전혀 이상한 일이 아니다. 문제는 그런 착오를 어떻게 방지하느냐, 혹은 그런 오류가 생기면 그것을 어떻게 제거하느냐이다.“ 단토 ‘The Artworld’ 1995,p205

단토에 따르면, 어떤 것을 예술 작품으로 만들어주는 것은 이론이지 가시적인 구성 요소가 아니다. ”어떤 것을 예술 작품으로 보기 위해서는 눈으로 발견할 수 없는 어떤 것, 즉 예술론이라는 분위기와 예술사적 지식, 한마디로 예술계가 필요하다.“ p.130

디키는 단토의 통찰로부터 제도록 예술론을 발전시켰다(하지만 단토는 자신의 이론이 디키의 이론과는 근본적으로 다르다고 생각한다). 모리스 만델바움의 견해(예술을 비전시적 차원에서는 정의할 수 있으리라는 생각)도 디키에게 영향을 주었다. p.133

분류적 의미에서 예술작품은 (1)이공품이되, (2)특정 사회제도(예술계)를 대표해 활동하는 개인이나 집단이 감상 후보의 지위를 부여한 측면들로 이루어진다. 디키 ’Art and the Aesthetics’ 1997, p.32

디키의 예술정의에서 논란의 소지가 큰 부분은 그가 ‘예술’의 분류적 의미에만 초점을 맞춘다는 사실이다. 다시 말해, 그 정의는 어떤 것이 예술 작품이라면, 그것이 더떤 가치가 있다는 것을 함축하는가 하는 물음에 대해 완전히 중립적이다. ‘분류적’이론은 벨과 콜링우드의 이론과 같은 ‘평가적’이론, 즉 어떤 것이 예술로 분류된다면, 그것은 우리에게 의미 있고 특별하게 우리가 관심을 기울여 숙고해볼 가치가 있다는 입장을 확고히 하는 이론과 배치된다. p.134